TORISUGAMA

基本的には個展での発表を中心に作品を紹介しています。また過去の器の注文制作を請け負ったり、窯元に直接足を運んでいただくお客様も多数いらっしゃいます。

東京、京都、大阪、福岡など、年に4回程度の個展を行っています。

一回一回の窯焚きによって仕上がりが変わるので、注文制作では完全な再現は難しく、ある程度の色や形の違いは許容して頂きたいと思っています。

地域によって全く違う性質をもちますし、風化の度合いなどによっても変わります。

今は30ー40数種類の土を扱っており、器の種類によって粘土の種類を変えたり、特徴を生かしたブレンドも行っています。

窯を探している時に、偶然窯を手放す方と出会い、40年程度使用された登り窯を譲り受けました。現在、登り窯年で年に4回程度焼いており、1回に1000個近く入れられますが、通常は1回、500個前後焼いています。

大きく3つの理由があり、一つは良い師匠との出会い、二つ目は唐津の山の素材の魅力、三つ目は唐津焼の歴史的です。

大学では美学や美術史を専攻しましたが、作り手になりたいという思いが捨てきれませんでした。1人で完結するものづくりの仕事を探す中、他の工芸も候補にありましたが、そんな中初めての轆轤体験をした時衝撃的な直感があり、陶芸家を選びました。

日本料理、懐石、茶道などの厳かな空間の中で骨董の名品並んでも見劣りしないものを作りたいという気持ちで制作しています。

美術全般見るのが好きですが、特に焼き物では瀬戸、織部、志野、備前、楽あたりの桃山時代のものの質がすばらしいと感じます。

思わず見入ってしまう、茶碗を見ているのに、複雑な自然を見ているような気持ちにさせられるような、感動の質を再現することを目指しています。作ることによって、そういった感動の本質に触れたいという思いで制作しています。

古いものには分野を問わずリスペクトを常に持っており、特に桃山時代の唐津焼である古唐津は制作における一つの出発点であると思っています。

自然の素材を山々から採取し、登り窯で薪を使って焼成された器には、自然の複雑な現象が閉じ込められています。そのような複雑な現象のなかでも、自分が最も美しいと思われる現象を取り出して器の中に表現したいと思っています。

そのような器を使ってもらう中で、料理の食材に宿る自然の美しさや、生けられた花の美しさ、周囲の自然の美しさに気付き、感覚を研ぎ澄ますきっかけになるような器を作ることが出来たらこの上ない幸せだと思っています。

| 岸田 匡啓 | |

|---|---|

| 1983年 | 静岡県富士市生まれ |

| 2006年 | 慶応義塾大学 文学部 美学美術史学専攻卒 |

| 2007年 | 唐津にて修行を開始 |

| 2009年 | 川上清美氏のもとで修業 |

| 2012年 | 唐津市浜玉町鳥巣にて独立

以後全国のギャラリー、百貨店における個展を中心に活動 |

| Name | 鳥巣窯 |

|---|---|

| President | 岸田匡啓 |

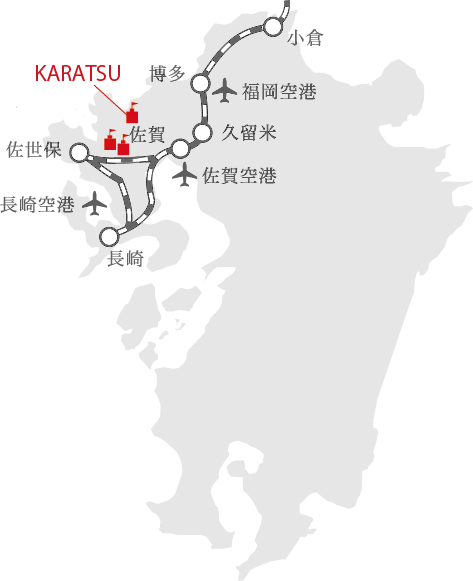

| Head Office | 〒849-5113 佐賀県唐津市浜玉町鳥巣 885−1 |

| Tel/Fax | 0955-58-2111 |